Il tipico gioco delle domande che ti spiazzano. Il ruolo scomodo dei quesiti, ai quali si è già ampiamente dato risposta, quel ruolo impertinente della tenerezza.

Una delle più ricorrenti, considerando i tempi, è quella sui sogni, sui desideri, sulle aspettative di vita. È sempre senza risposta.

Eppure esiste. Si incastra spesso nella visione di un posto migliore, il mondo. La società, le relazioni tra gli individui, il ruolo dell’empatia nel vivere.

Spesso è imbarazzante ammetterlo, l’ansia di apparire ingenui, in un mondo di caimani e vampiri del successo, frena molti istinti romantici. Dicono sia la vita ad essere così.

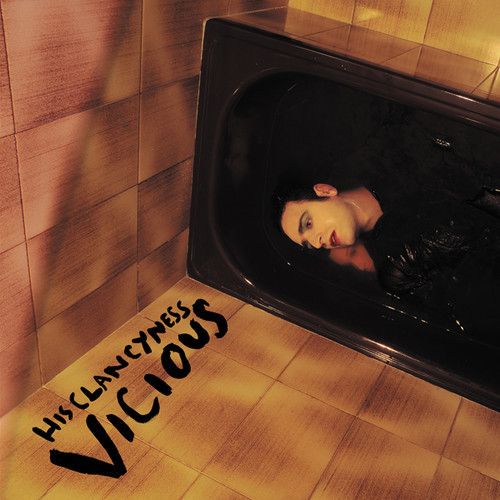

Qualunque cosa sia, non frena Jonathan Clancy, non mitiga la luminosità delle sue canzoni, né edulcora l’infinita grazia dei brani di “Vicious”, il suo primo undici tracce.

LP, avrebbero detto un tempo. Un tempo passato, quello del country che ama recuperare. Miscelare con il presente, non solo nei suoni, ma anche con le liriche.

Come nelle licenze poetiche di Kurt Vile, il folk come espressione di purezza, di una spontaneità da proteggere. Come in “Gold Diggers”, il suo sapore anni novanta, l’odio verso l’ossessione per la ricchezza, i soldi come ostentazione dell’immagine. Quel piacere di essere piacevoli outsider. Quel sapore strafottente alla Evan Dando, di quelli che opponevano un piacevole fancazzismo all’edonismo del decennio precedente.

Una sigaretta, qualche giro in macchina di notte, un manuale di nichilismo tascabile, sempre pronto.

Esiste una ribellione silenziosa ed intima, esistono i simulacri da combattere.

In “Vicious” appaiono nelle tracce finali, sfumati nei contorni, quasi fossero una minaccia che si avvicina lenta ed inesorabile. Quelli di un esercito immaginario. Gli alienati di “Machines”, vittime di quella ripetitività che annulla l’individuo, ne fa evaporare l’essenza. La vanità, il narcisismo, nascosto tra vacuità di “Zenith Diamonds”, e l’immagine come significato dell’essere. Fragilità di un castello di sabbia.

Una critica molto forte, netta. Qualcosa di molto simile a “Neon Bible” degli Arcade Fire, quel continuo rapporto tra essere umano e sovrastrutture, imposte. Lì tecnologiche, qui legate all’apparire.

Una via di fuga esiste. L’incanto, come nella pioggia sonica di “Miss Out These Days”, di quelle che ti fanno sorridere come un bambino. Commuovere per la bellezza. Un’impertinente ingenuità.