Fino a pochi anni fa hand habits era uno dei best kept secret della musica indie americana. Era, appunto, perché per far uscire la musica di Meg Duffy dalle sonnacchiose camerette indie e portarla alla ribalta sono bastate canzoni memorabili come Actress, contenuta nel primo disco Wildly Idle (Humble Before the Void), una manciata di collaborazioni con Weyes Blood, The War on Drugs e William Tyler e uno stuolo di devotissimi fan che l’hanno conosciuta e apprezzata soprattutto attraverso Kevin Morby – di cui Duffy è fidata chitarrista da ormai 5 anni. Ora quel segreto gelosamente custodito è diventato una tra le più fulgide espressioni di un indie-rock degno dei Big Thief e Angel Olsen.

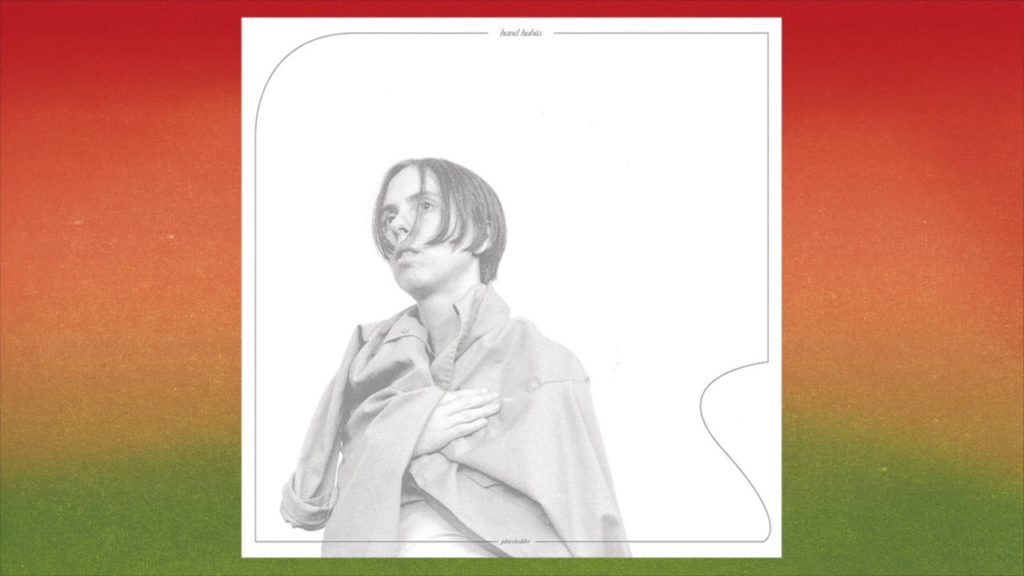

Il nuovo album, uscito per la splendida etichetta Saddle Creek il 1° marzo, si chiama placeholder e per chi scrive è già una pietra miliare del genere country-folk alternativo. Sa sommergere l’animo con la sua capacità compositiva, lo sviluppo narrativo dei brani e un suono compatto e granitico che si apre a incursioni sognanti. Per intenzioni placeholder fa il paio con l’album dell’anno scorso di Madeline Kenney (ne parlammo qui; curiosamente Madeline ha firmato il video del primo singolo del nuovo di hand habits, l’omonimo placeholder).

Come raccontare questo disco? Immaginatevi un compendio di capitoli di vita, umori, fotografie, bilanci, abbandoni, relazioni finite e addii – ogni nota e ogni parola che scavano per andare al cuore delle cose in modo placido e diretto, come una presa di coscienza doverosa e il più onesta possibile.

Abbiamo fatto qualche domanda a Meg per saperne un po’ di più, ecco cosa ci ha detto.

Ho adorato Wildly Idle, sto amando ancor di più placeholder – un disco in cui hai voluto abbandonare ogni tipo di artificio o contorno vago per abbracciare un suono (e un mondo) più netto. Cosa ti ha portato a questa decisione?

Grazie mille per aver ascoltato con orecchie attente. Sono arrivata a questa decisione dopo aver acquisito parecchia fiducia nel processo di composizione e grazie alla presenza di qualcun altro, diverso da me, che si potesse occupare di tutti gli aspetti più tecnici (Zach Hanson e Branden Stroup). Credo sia stata una questione di aprirsi ad altre persone, altre dinamiche e altri mondi invece di cercare di crearne uno tutto da sola.

Avere un approccio più diretto nel raccontarsi aiuta a mettere a fuoco di più le cose ma a volte ha delle controindicazioni. Ad esempio con una visione smaliziata e forse meno ingenua o romantica della vita, si sbatte col naso contro le cose. Tu come hai fatto?

È una domanda un po’ difficile per rispondere in poche righe. Mi sento sempre molto portata ad avere una visione romanzata e romantica della vita, a volte la sento perfino come il nodo che sta alla base della creazione artistica. Per quanto riguarda l’essere scaltri e smaliziati, beh, penso che una buona dose di materialismo e di nuda e cruda verità non possa che essere salutare nella vita.

Come mai hai voluto registrare nello studio di registrazione di Bon Iver in Winsconsin? Hai suonato tutto tu durante la fase di registrazione?

Brad Cook, il produttore di placeholder insieme a me, lavora molto in quello studio ed è molto amico di Justin (Vernon, ndr). È andata così: lo studio era aperto, lui aveva dei giorni liberi, quindi sono volata subito lì. Ho suonato una buona parte degli strumenti ma, per essere precisi, Brad ha suonato il basso (tranne che in pacify) e Zach Hanson, l’ingegnere del suono, ha suonato la batteria in tutte le tracce tranne che in pacify e what lovers do.

A proposito di what lovers do. Tutte le canzoni in placeholder parlano a distanza ravvicinata, ma questo brano mi spiazza per l’intimità nel raccontare le dinamiche amorose. Ti ricordi com’è nata?

È la tipica canzone che proviene da chissà dove, chissà quando. Mi ricordo di averla scritta in un’unica sessione – forse tranne il ritornello che avevo abbozzato un anno prima e non sapevo ancora a cosa poteva appartenere.

In Book On How to Change part II, il brano finale dell’album, riprendi una canzone del disco precedente, Book On How to Change. È come se avessi voluto continuare un discorso sospeso e allo stesso tempo rimarcare il cambiamento col disco prima. Tre domande in una: 1. possiamo dire che hai chiuso un cerchio e ne hai aperto un altro di più ampio respiro? 2. com’è nata la splendida coda strumentale finale e chi suona il sax? 3. parlando di libri e di cambiamenti, c’è stata una lettura che ti ha cambiata profondamente?

Alla prima domanda posso dire che sì, credo sia andata così. Mi piace molto lavorare per temi e sulle versioni alternative dei brani che si sviluppano su un asse spazio-temporale molto ampio e non lineare. Mi piace rigurgitare idee, personaggi e concetti già affrontati per vedere se e in quali altri modi possono esprimersi in un secondo momento.

Per quanto riguarda la coda strumentale, ti confesso che sono un’amante delle jam musicali lunghissime e che si sviluppano in direzioni inaspettate. Ho chiesto a Logan Hone, musicista di Los Angeles, un solo di sassofono. Aspetta, forse l’idea era di Brad?! :)

Di libri che mi hanno segnato al punto da cambiarmi posso segnalartene quattro: The sea, the sea di Iris Murdoch, Something bright, then holes di Maggie Nelson, Sexing the cherry di Jeanette Winterson e Les liaisons dangereuses di Choderlos de Laclos.

Suoni con tantissimi musicisti che seguo e ammiro: oltre a Kevin Morby, Lomelda, Pavo Pavo, Sam Evian, Big Thief, Angel Olsen, Weyes Blood (potremmo continuare a lungo la lista!). Ti va di consigliarmi un artista da tenere d’occhio?

Hmmmmmm, ti dico Lily Konigsberg, Lina Tullgren, Tasha, Kera, Kacey Johansing.

—

placeholder è fuori per Saddle Creek. Ascoltalo ora a occhi chiusi.